四端子測定法(よんたんしそくていほう)は物性測定において電気抵抗をより正確に測る方法の一つである。被測定物の抵抗値が比較的低い場合や、超伝導体のように抵抗が限りなくゼロに近くなる場合に有効な測定手段である。

概要

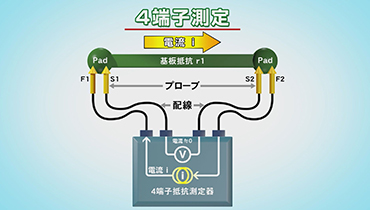

電気抵抗測定は室温環境では通常、テスター(マルチメータ)などを用いて、二端子を被測定物の両端に接続する二端子測定法で計測される。一方で、物性測定において電気抵抗を測るときは、極低温まで測定されることが多い。このとき、測定用のケーブルが低温の被測定物に接続されており、このケーブルを伝わる熱の流入を抑える目的でケーブルの直径が細いものが用いられる。この場合、特に被測定物が超伝導体であれば、測定される電気抵抗が限りなく小さくなるため、金属のケーブル自身の電気抵抗や接触抵抗が無視できない値となる。

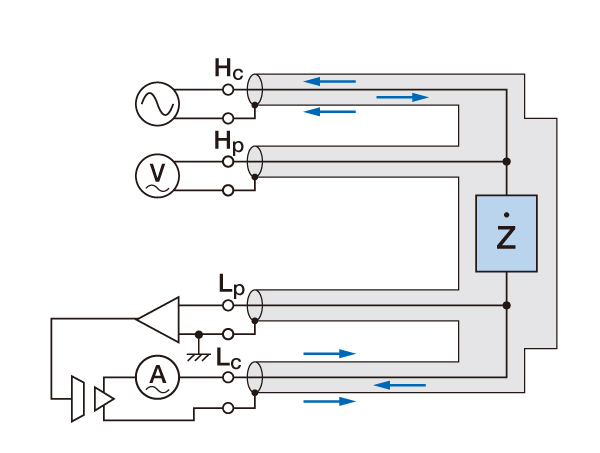

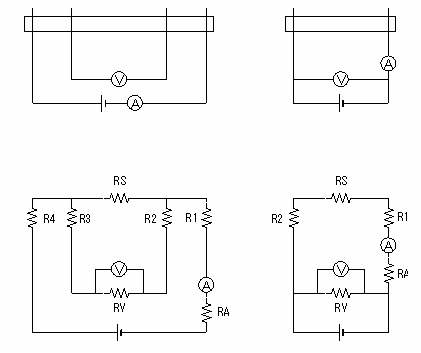

二端子測定法では測定誤差として含まれてしまう測定用の配線自体の抵抗、および試料との接続部の接触抵抗を、四端子測定法では回避することが出来る。

後述のように、より正確な測定をするためには高い内部インピーダンスが必要となる。市販の低温測定機器においては 5×1012 や1010 など、比較的高い値が用いられている。

関係式

キルヒホッフの電流の法則(図中青矢印)より、

- が得られる。

ここで、電源から流れる電流は、測定される電流値に等しく、これは被測定物へ流れると電圧計へ流れるの和となる。またキルヒホッフの電圧の法則(図中緑点破線)より

および、

を得る。ここで電圧計に流れる電流と電圧計の内部インピーダンスの積が測定される電圧となる。

測定される電圧・電流の比から電気抵抗を求めると

となる。第一項が求めたい被測定物の電気抵抗であるが、第二項(誤差項)の分だけ本来の値からずれることになる。ここで、上述の式から第二項の全電流に対する電圧計へ流れる電流は下のように表すことが出来る。

ここで接触抵抗や配線の抵抗はせいぜい1程度である。この式から被測定物の抵抗値に比較して十分に大きな内部インピーダンスをもつ電圧計を用いれば、測定誤差(誤差項の寄与)を小さくすることが出来る。あるいは、試料の抵抗率が比較的大きな場合は、可能な限り小さな試料に整形・配線することで、形状からくる試料自体の抵抗値を下げるとよいことがわかる。

脚注

参考文献

日本化学会 編『実験化学講座 7 -電気物性,磁気物性-』(第5)丸善〈丸善〉、2004年。ISBN 4621073060。

関連項目

- 二端子測定法

- 電気抵抗

- オームの法則

- 内部抵抗

- en:Van der Pauw method