海老名の大ケヤキ(えびなのおおケヤキ)は、神奈川県海老名市に生育するケヤキの巨木である。かつて相模湾が深く内陸まで入り込んで海老名の近辺まで入海になっていた時期、漁師が船をつなぐために打ち込んだケヤキの杭が根づいて大木に成長したものと伝えられ、「逆さケヤキ」という異名がある。この木は古来から近在の人々に名木として親しまれていた。しかし、再三の落雷などがもとで木の上半分が地上に落下し、樹高が半分ほどになるなどの被害を受けた。その後は樹勢回復の措置と努力が続けられている。この木は1954年(昭和29年)3月30日に神奈川県の指定天然記念物となった。

由来

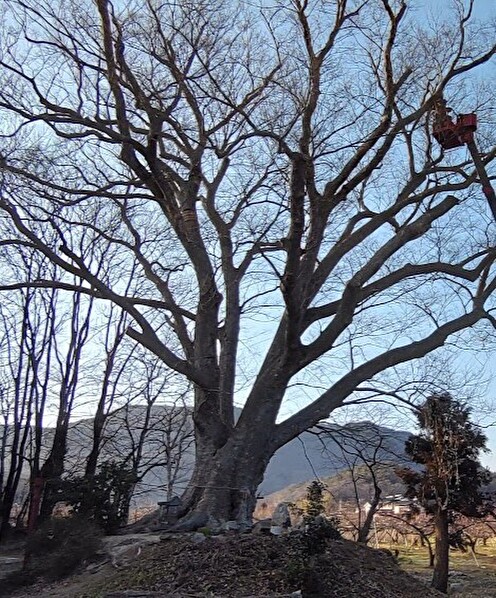

木の来歴

矢倉沢往還(旧国道246号線)に面する相模国分寺への参道入口に、ケヤキの巨木が1本生育している。古伝によると樹齢1200年から1400年といわれていたが、実際の樹齢は約600年弱である。大きさについて、環境庁による「日本の巨樹・巨木林調査」(1988年実施)では樹高14メートル、幹周り720センチメートル、海老名市教育委員会(2004年)では樹高12メートル、幹周り9.2メートルと測定している。

この木の来歴については、次のような話が伝わっている。かつて海老名の近辺は、相模湾が深く内陸まで入り込んで入海になっていた。この時期に漁師が船をつなぐために打ち込んだケヤキの杭が根づいて大木に成長したものと伝えられ、「逆さケヤキ」という異名がある。

古老の証言によれば、大正時代末のこの木は樹高20メートルを優に超えていて枝ぶりもよく、遠方からも目立っていて格好の目印としての役割を果たしていた。目通りの幹周も7,8人で手をつなぐほどの太さであった。古来から近在の人々に名木として親しまれ、かつて大山参りが盛んだったころはこの木の下で休憩する人々がいたり、夏にはフクロウが巣を作っていて、子どもたちはよく巣を探しに登ったりしていた。

この木には1889年(明治22年)5月22日、1898年(明治31年)8月26日、1899年(明治32年)5月18日、さらに大正時代中ごろの少なくとも4回、落雷被害があった。これらの影響によって、第二次世界大戦終戦後のころに木の上半分が地上に落下し、樹高が半分ほどになるなどの被害を受けた。その上、幹の下部も内部が朽ちて大穴があき、根元から3つの部分に分かれるという状態に至った。その後は樹勢回復の措置と努力が続けられている(後述)。この木は1954年(昭和29年)3月30日に神奈川県の指定天然記念物となった。

1977年(昭和52年)、海老名史跡探勝会や画家の小島ハル子、そして市内在住の絵画グループなどの協力を得て「海老名郷土かるた」が作成された。この木については「県央に さすが海老名の 大欅」という札が作られた。この札の擬木柱が、相模国分寺に近い海老名市国分南1-4-9に設置されている。

2011年(平成23年)、海老名市の市制施行40周年記念の切手が発行された。海老名の大ケヤキは相模川の桜やかかしまつりなどとともにその図柄に選ばれた。

2015年(平成27年)、海老名の大ケヤキと有馬のハルニレ(海老名市本郷)が神奈川県天然記念物に指定されてから60年を迎えたことを記念して、海老名市温故館を会場として特別展が開催された。この特別展では指定当時からそれまでに撮影された写真、その存在が記されている江戸時代の書物や木にちなむ伝説が所蔵資料などとともに展示された。この特別展の解説では、1955年(昭和30年)に合併を控えた海老名町と有馬村がそれぞれの木を地元のシンボルとして残そうとして天然記念物指定に向けて動いたのではないかと指摘している。

樹勢回復対策と保存活用など

前項で述べたとおり、海老名の大ケヤキは再三の落雷などの影響で樹勢の衰えが指摘されている。第二次世界大戦終戦後のころの被害の他、1971年(昭和46年)5月19日の夜に大雨の影響で太さ約20センチメートルの枝が折れた。1980年(昭和55年)7月下旬には台風の被害を受け、幹の一部が折損している。

1984年(昭和59年)3月には宮脇昭(横浜国立大学教授)の指導で「若返り」措置が開始された。この措置は単なる栄養注射や施肥などではなく、自然林の中ではケヤキとともに生育しているシロダモ、カンツバキ、サザンカなど約10種類150本の苗木と草本類を大ケヤキの周囲に植え、その生存競争の本能を目覚めさせる試みであった。同年に実施された調査の報告書では「葉の状態は正常で枝は枯れ枝が見られない。幹の空洞化は進んでいるが、生育状況も良好」との診断結果とともに「幹が腐朽して支持力を減退していると思われ、枝が折れないような補強対策と幹の空洞化の進行に注意が必要」と、幹の腐朽などで枝を支えきれなくなる危険性が指摘されていた。

1993年(平成5年)ごろには葉の数の減少が現れ、樹勢が衰える兆しが見え始めた。樹木医は「腐朽部が広がり、枝の広がりが、幹に負担をかけている」と診断し、木を維持するために外科的措置が必要になった。

1995年(平成7年)、枝の繁茂による折損のおそれに加えて樹幹の大部分も腐朽していたため、神奈川県自然保護センターの樹木医や神奈川県森林研究所専門研究員などの指導のもとでケヤキ自体や周囲の樹木の整枝や剪定、幹の支柱や枝のワイヤー架け替えなどの対策を実施した。1996年(平成8年)には空洞になった主幹部に鉄の支柱を入れる処置が施された。2003年(平成15年)には雨の侵入を防ぐために建仁寺垣を取替え、2007年(平成19年)には幹の負担を軽減するため剪定を行うなど継続して随時必要な対策を実施し、大ケヤキの延命と樹勢回復を図り続けている。

樹勢回復対策以外では、挿し木による保存の試みも行われている。1996年(平成8年)と1997年(平成9年)には神奈川県自然保護センターに依頼して初年度は1000本の挿し木を試みたがすべてが失敗した。翌年度は約30本が成功し、うち5本が海老名市役所敷地内と海老名中学校、海西中学校、東柏ケ谷小学校、上星小学校に植樹された。

海老名市で活動する海老名欅ロータリークラブは、この木の維持管理に長年にわたって協力している。同クラブはこの木の子どもにあたる木を材料としたストラップを作り、うち1000個を海老名小学校へ、200個を海老名市温故館に寄贈した。材料となったのは、子どもの木の枝をさらに挿し木として「孫の木」を増やす過程で不要になった枝であった。

交通アクセス

- 所在地

- 神奈川県海老名市国分南1-23付近

- 交通

- 海老名駅東口より徒歩10分。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 『広報えびな 昭和59年4月1日号』(第314号) (PDF) 海老名市役所、1984年。

- 『広報えびな 平成7年10月1日号』(第590号) (PDF) 海老名市役所、1995年。

- 『広報えびな 平成23年9月1日号』(第972号) (PDF) 海老名市役所、2011年。

- 『広報えびな 令和4年3月1日号』(第1224号) (PDF) 海老名市役所、2022年。

- 海老名市編集・発行 『海老名市史 9 別編 民俗』 1993年。

- 海老名市教育委員会編集・発行 『海老名市史跡文化財写真ガイド ふるさとの歴史と文化遺産』 2004年。

- 海老名市農業協同組合 『海老名の史跡探訪』 1982年。

- 環境庁編集 『日本の巨樹・巨木林 関東版(II)』 大蔵省印刷局、1991年。ISBN 4-17-319203-7

外部リンク

- 海老名の大ケヤキ 日本の巨樹・巨木

- 海老名の大ケヤキ 人里の巨木たち