だるまちゃんは、加古里子作・絵の絵本シリーズ。1967年、福音館書店から『だるまちゃんとてんぐちゃん』が刊行されたのを皮切りにシリーズ化され、2018年に作者が死去するまでに同社から11作品が刊行された。また他の出版社からの絵本や、絵本以外の複数の派生作品も存在する。だるま人形をモチーフとした男の子「だるまちゃん」が、毎作さまざまなゲストキャラクターと出会い、交流を深めていく様子を描く。かこさとしの代表作に位置づけられる。2018年5月時点でシリーズ累計発行部数は389万部を記録している。

成立と展開

誕生のきっかけ

加古里子(本名:中島哲)は1948年に東京大学工学部を卒業して昭和電工に入社し、同社の研究所に技術者として勤務する会社員生活の傍ら、1950年から川崎市古市場(現川崎市幸区古市場)において、子ども達の遊び相手となり自作の紙芝居の読み聞かせなどを行うセツルメント運動に参加するようになった。その後、セツルメントで知り合った編集者内田路子の紹介により福音館書店『こどものとも』の編集長松居直の知遇を得て、1959年には同社から初の単行本『だむのおじさんたち』が刊行され、兼業絵本作家としてのデビューを果たした。

それらの活動と並行して児童文化や郷土玩具に関する研究を進めており、1952年第5回日本アンデパンダン展に様々な玩具を描いた絵画「おもちゃの国に朝がきた」を出品。さらに1960年第13回日本アンデパンダン展に、日本の郷土玩具にテーマを絞った「平和ばんざい 月ばんざい」を出品した。そんな折に、ロシアの絵本作家が著したマトリョーシカを主人公にした絵本を雑誌で見かけ、作者の郷土玩具に対する愛情や、色彩感覚・画面処理の見事さに感銘を受けた。この作品にヒントを得て、ロシアのマトリョーシカに相当するような日本の民芸品として、だるまの男の子のキャラクターを形作っていった。だるまの赤色は、はっきりした原色を使う方がよいと言われていた当時の絵本業界の法則にも見合うという事情もあった。

出版とシリーズ化

1967年、福音館書店より『だるまちゃんとてんぐちゃん』が発表された(同社の月刊絵本『こどものとも』1967年2月号で初出、同年11月に単行本化)。だるまちゃんの相手役に天狗の男の子を据えたのは、本作を郷土玩具を主人公にするというコンセプトがあったことや、当初は天狗を主人公にすることも構想していたものの、海外では天狗はピノキオの二番煎じと見られてしまうと考えたことが背景にある。

『てんぐちゃん』のストーリーは、てんぐちゃんの持っている羽団扇・頭襟・一本刃下駄などをだるまちゃんが珍しがり、父親のだるまどんにねだって同じ物を欲しがるが、天狗特有の道具の数々は一般家庭であるだるまちゃんの家を探しても見つからない。そこで、身近にあるものを工夫して流用していく……という内容である。主人公のだるまちゃんは、元気いっぱいに友達と遊ぶ快活な男の子である一方、他人のものを欲しがったり、父親に対して駄々をこねたり、決して品行方正な優等生とは描かれていない。これはセツルメント運動で実際に多くの子どもと触れ合った加古の実感が元となっており、小憎らしいいたずらっ子達が、失敗も含めた様々な経験をして、怒られては口を尖らせながら成長していくのが子どもの姿だ、という考えに基づいている。

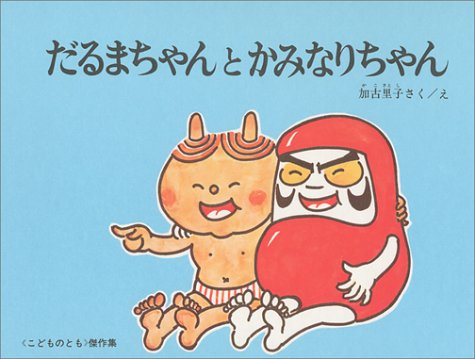

翌1968年には第2作『だるまちゃんとかみなりちゃん』を発表。未来学の隆盛する当時の社会状況の影響もあり、かみなりちゃんの暮らす雲の上に未来都市を描くという作品となった。その後断続的にシリーズ化。『うさぎちゃん』の雪遊びやリンゴの飾り切り、『とらのこちゃん』の泥遊び、『やまんめちゃん』の草遊び、『におうちゃん』の力比べ遊びなど、日本の伝統的な児童遊戯を盛り込んだ作品も制作された。

満91歳での3作同時発表

2018年1月、作者満91歳にして第9~11作となる『かまどんちゃん』『キジムナちゃん』『はやたちゃん』の3作が描き下ろしで発表された。これら3作品のそれぞれには加古の社会的メッセージが込められており、だるまちゃん達が火災を食い止める『かまどんちゃん』は東日本大震災の犠牲者への追悼と福島第一原子力発電所事故への警鐘を、沖縄を舞台とした『キジムナちゃん』は戦中戦後の県民の労苦への謝意と応援を、そして『はやたちゃん』は東日本大震災と福島原発事故の被災者への鎮魂と慰霊を表したとしている。3作の出版から約4か月後の2018年5月2日、加古里子は慢性腎不全により満92歳で死去し、この3作が自ら作画の筆を執った最後の作品となった。

登場人物

ここでは、だるまちゃんとその家族のみを挙げる。各作品のゲストキャラクターに関しては、後掲の作品リストを参照のこと。

- だるまちゃん

- 主人公。まだ少年ではあるが、だるまらしく太い眉と頬ひげを蓄えている。毎回出会う新しい友達とすぐに打ち解け、一緒に様々な遊びに興じる快活な男の子。だるまのため素の表情はしかめ面だが、作中では喜怒哀楽の多彩な表情を見せる。裸足のことが多いが黒いゴム長靴や運動靴を履くこともあり、野球帽をかぶっていることも多い。

- だるまどん

- だるまちゃんの父親。しかめ面に立派なひげを蓄えた一般的なだるまらしい面立ちで、払子を持っていることが多い。子煩悩で、息子のだるまちゃんを思って奔走するも、どこか空回りしがちなキャラクターに描かれている。これは加古自身の父親との幼少期のすれ違いの思い出が影響しているという。

- おかあさん

- だるまちゃんの母親。いつも優しくだるまちゃんを見守る。成人のだるまなので、女性でも頬にひげが生えている。

- だるまこちゃん

- だるまちゃんの妹。おかっぱ髪で、まだひげは生えていない。おんぶ紐を使ってぬいぐるみを背負っていることが多い。

- おじいさん

- だるまちゃんの祖父。ひげは全て白くなり、特にあごひげを長く蓄えている。

- おばあさん

- だるまちゃんの祖母。丸い眼鏡を着用している。

作品リスト

福音館書店絵本単行本

これら以外に本人たちの登場ではないが、福音館書店の『はじめてであう科学絵本70号 かがくのとも <たこ>』(1975年1月号)のp.22-23に「だるまちゃんだこ」(そのままだるまちゃんの全身を模った凧)と「かみなりちゃんだこ」(かみなりちゃんの顔を模った凧)なるものがさまざまな凧に交じって掲載されている。

他の出版社の絵本・関連著作

脚注

注釈

出典

参考文献

- かこさとし『未来のだるまちゃんへ』文藝春秋、2014年。ISBN 978-4-16-390054-4。

- 加古里子『加古里子 絵本への道 ―遊びの世界から科学の絵本へ―』福音館書店、1999年。ISBN 4-8340-1606-4。

- 別冊太陽 日本のこころ248『かこさとし 子どもと遊び、子どもに学ぶ』平凡社、2017年。ISBN 978-4-582-92248-6。

- KAWADE夢ムック 文藝別冊『かこさとし 人と地球の不思議とともに』河出書房新社、2017年。ISBN 978-4-309-97922-9。

- 『現代思想』2017年9月臨時増刊号『総特集*かこさとし』青土社、2017年。ISBN 978-4-7917-1351-6。

関連項目

- 武生中央公園 - 福井県越前市の市民公園。「だるまちゃん広場」があり、敷地内の文化センター壁面にはキャラクターが描かれる。

- 越前市立図書館 - 利用者カードに『だるまちゃんとてんぐちゃん』のだるまちゃんの図柄を用いている。

外部リンク

- みんなの人気者 だるまちゃん - 福音館書店の紹介ページ